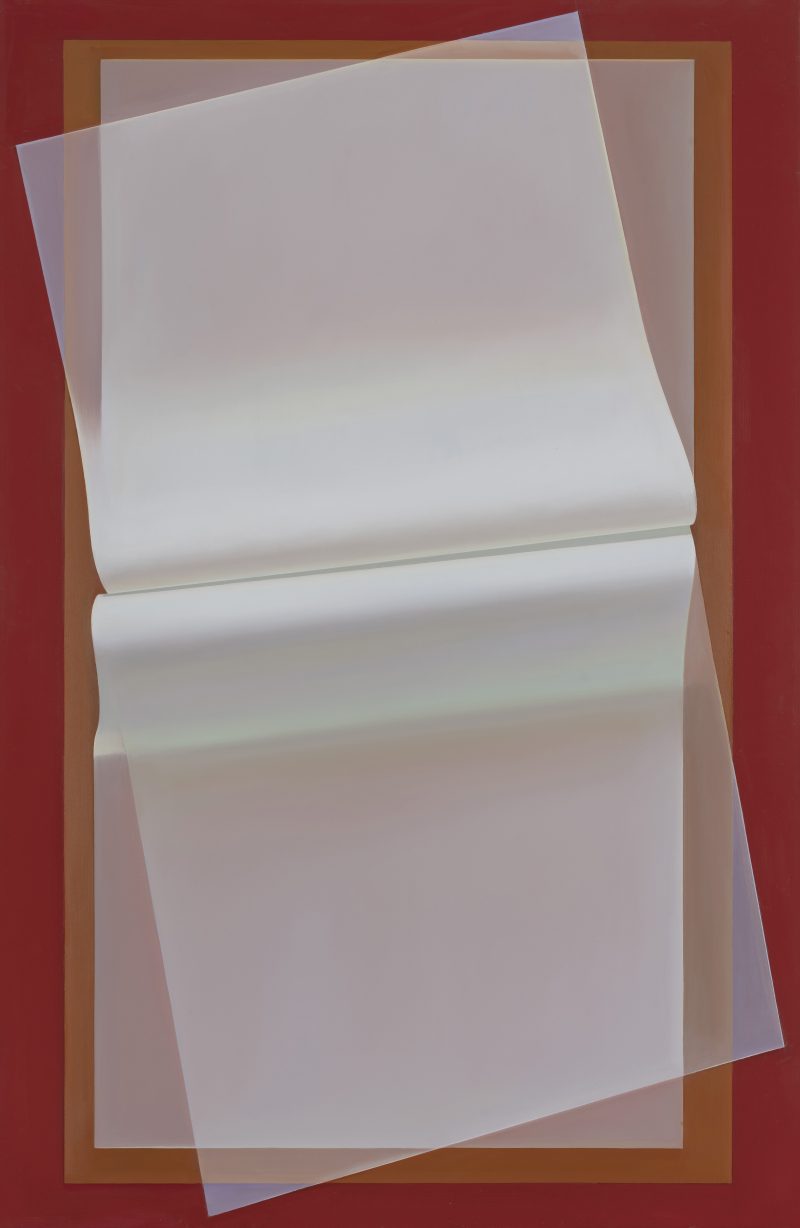

绘画的意识面

刘聪

策展人:蓝庆伟

群展,何多苓美术馆,成都

西方艺术史的线性发展逻辑,让我们今天很容易将马列维奇、罗斯科以及相似风格的非具象艺术定义为抽象艺术。虽然艺术史学家为今天的读者构织了一条线性记忆,但过往的历史也许比今天更丰富并难以捉摸。在时间与风格的基础之上,社会发展的全面程度与个体个性的丰富程度往往是两个平行世界,尽管个人性的传记汗牛充栋,但在微观与宏观并行的艺术发展历程中,宏观性比微观性要广泛得多。宏观的历史适合上帝视角下的历史概览,微观的鲜活在于身在其中的当下感。也因此,当我们用艺术史来衡量今天的作品成为一种常态,总会有一种削足适履的不适感;而更困难的是如何将当下的微观抽离成普遍与宏观。

看到展览题目《绘画的意识面》,想必很多人会想到两位与之有关的美术史家与哲学家,一是李格尔的“艺术意志”。李格尔在其著作《罗马晚期的工艺美术》中论述了罗马晚期工艺美术从“触觉”向“视觉”的转变,在他看来,这种转变来自于“艺术意志”,是一种内在的时代性审美意志,这一理论拓宽了当时艺术史研究的既有方法。另外一位则是弗洛伊德,这位以《梦的解析》著称的心理学家开启了艺术的精神分析学,“无意识、潜意识”,“自我、本我、超我”等词汇直到今天都在艺术作品的分析中广泛使用。弗洛伊德之后,拉康提出的“症候”理论似乎更适合《绘画的意识面》的四位艺术家。

《绘画的意识面》所选择的四位艺术家,在创作中有一个共同的明显特征,即对同一事物的绘画性——而非装饰性——的描述,他们执著于一种自我的建构,这种建构并非源自原始冲动,而是来源于艺术家在艺术史基础之上对于整体自我世界的图像表征。借用李格尔“触觉”“视觉”的理论,四位艺术家的作品是从“视觉”向“触觉”的转变,在这种转变之下,绘画的视觉形象变得可触而立体。这样的创作方法可被归为拉康“症候”所述的伪“艺术意志”,更可看作弗洛伊德精神分析之外的有意识的个体理性构建。

现场图片