对谈回顾|胡伟——我更多的是思考图像和观看的关系

艺术家:胡伟

策展人:蔡影茜

艺术家:林一林

地点:广东时代美术馆

对谈|胡伟——我更多的是思考图像和观看的关系

林一林:这次很高兴能参与胡伟分享会,还有他的讲座,也非常感谢时代美术馆提供了这样一个合作的机会,感谢蔡影茜主持这次活动。

看胡伟的影像有一个很大的感受是我会看很多遍,长时间难以记住他作品很突出的画面。觉得他的作品有一种悖论式的方法,他的影像在某一部分是关于记忆,但是又觉得对他作品的画面是难以记忆的。所以我就去求助于Ai,想得到这个答案。AI提供了这一段话,我觉得蛮有意思,先读给大家听:“胡伟制造的‘叙事过载’,正是为了打破因果律的线性牢笼,让不同时空的事件基于内在的亲缘性彼此召唤、碰撞,从而让观众在信息的漩涡中,主动辨认现实复杂、矛盾且多孔的肌理。”这里提到的“叙事过载”,它是你做影像的一个概念?还是一种方法?

胡伟:我自己本人其实没有太考虑“叙事过载”这个事情。确实在做作品的时候,我有刻意去强调的这种反复性,包括在剪辑里面,我会不断的一遍一遍,就是希望它有更多的层次。我可能自己本身稍微有一点反单一和符号化的方式,所以我会把一些线索埋在里面,可能会形成了这样的一种感觉。在每个画面剪辑的时候,我会看很多遍,也希望它能产生带有一点拉扯的效果。有的镜头稍微长一点,它能长到观众能容忍的一个程度。到这他可能刚坚持不下去了,可能要走了或者怎么样,然后这个东西又把他拉了回来,这个画面就切换了。会有一些这些考量,当时没有确认,没有故意去创造一种悖论的方法。

林一林:作为我来说,已经习惯看一些传统的录像艺术。这种录像艺术包括从白南准开始都是有一个很明确的画面,这种画面一般是重复和观念性的。所以在看你的影像类型的时候,觉得你的影像具有某种颠覆。另外一个问题是关于你的影像旁白,我看过你的几部作品,旁白都像是你的声音,这都是你说的旁白吗?

胡伟:早期的基本上都是我自己担任旁白的角色。各个旁白是我写的东西,要不然是我来读,要不然请别人来读。后期慢慢里面的线索就多起来了,包括刚才放映的,它里面有点像画外音,是当时在不同的采访里面提取的,也有我自己写的。分一个男性和一个女性的声音,男性的声音用了一点点70年代的那种radio的音效,产生一种距离感。他旁白里面提及的GS F16其实是最后一代的胶片放映机,在农村的文化站里面有很多款式。从那就开始转变成一种所谓的数码放映,最后一代留在文化站仓库里面。但是我没有刻意提及那是一台放映机,它更像是在这里面的一种蔓延的元素。另外的一个是改变女性的声音,有一点介于说和哼唱之间的一种状态。包括《风下之乡》,有一个幽灵似的动物视角的声音。我根据当时跟无国界劳工的采访,转写了一封类似于家书一样的旁白,后来的这种叙述线比之前会多一些。

林一林:你的片子除了旁白,还有你的字幕,都是有一些反纪录片的常规模式。旁白不是那种标准播音员的声音,字幕也不是一种很正规的排布方式,可能是因为这些不同的元素使你的片子区别于我们习惯的影像。

胡伟:我其实不太在乎纪录片这个事情。虽然我觉得可能像刚才PPT里提到的“电影眼睛”,它其实也是一个前苏联出于记录,但是通过这种蒙太奇或者剪切的方式,所以说我这里面其实糅杂了我在行走和采访时候的记录的元素。这个肯定是有记录的部分,但也有我在工作室里面对这些素材的处理和重新编织的东西,它虚构本身已经是在很大的程度上多于记录的目的,包括字幕或者旁白的声音。它能否成为声音或者是所谓的这种平面的一种美学上,就画面上的一种可能。包括一个今天没放的5分钟比较短的片子,是跟一个说唱歌手合作。里面的字幕有一点像是一首歌的一样的字幕,它根据声音的韵律和节奏,在不断的去闪现这样的一个状态。

林一林:在作品里,你是怎么去看待异域情调这种元素?因为这种异域情调本身就会很吸引人,你似乎都是把它很碎片化的拿来运用。我想问你对异域情调的态度是怎样的?

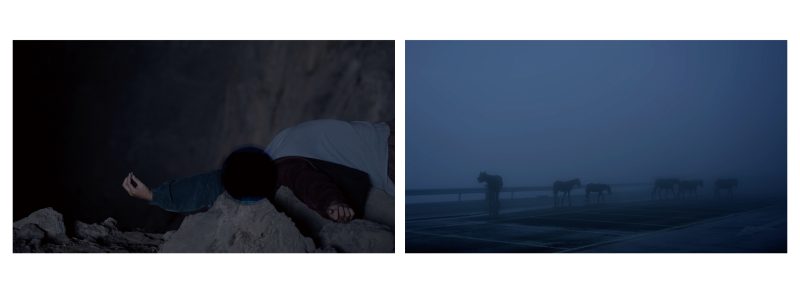

胡伟:我觉得这肯定是在行动当中有很多自己经验之外的一些图像的这种东西,但是同时我又得注意这个东西。它可能是在一些长期自己的一些兴趣点和关注的上面有一个延续,而不是说只是一个图像的意义上强调这个东西。比如有一个例子,在《黑箱》这部作品里面,我是有一个剪辑纠结的阶段,就是素材包括口述的采访是庞大的一个量,整个素材差不多都有六、七个T。最开始我们可能涉及到一点,把很多记录的影像都放在了剪辑软件里面,可能是一个单频的长篇之类的,后来我是完全推翻了自己的东西。可能一两个月没动它,然后再去想这个事情,因为我完全不想把它做成一个有点像民族志的人类学的一个影像。包括在这里面通过虚构的写作,它变成了一个超民族的一种叙述)。我行走的路径是穿过了纳西族、彝族、苗族还有汉族的居住区,都会涉及到一些东西,但是这些东西它如何回到自己的虚构的这样的一个编制的里面。我觉得这个是我需要注意,也包括到后面在那个山洞里面。山洞本身对于这种他们的记忆里面,是有一点像是一个存储的祖先记忆的这样的一个物理空间,所以在那里面我也会涉及用到一些动画的部分,是想让他把这种所谓的异域图像往回去拉。但是动画也都跟调研的经验有关,比如说它有类似于马赛克的堆叠的状态,是当时对于那种机器刺绣的一种方式的启发,绣片本身对于他们也是一种记忆存储和保存的方式,所以我把那几个画面——他们祭祀和做仪式的时候会在山里寻找的那种植物,用这种绣片的方式一层一层的像陶瓷一样,而不是变成一个特别记录式的方式,就有这样的一个节奏上的考量。

蔡影茜:谢谢林老师,我觉得今天是一个非常特别的机会,刚好我在2016年的时候,因为策划大尾象的回顾展,对林老师的创作和大尾象时期以及其后的很多创作,也算是有做过一点研究。今天听到林老师和胡伟两位不同代际艺术家的对话,应该说在他们作品当中有一些共通性,比如说胡伟2014年的早期作品对公共空间的一种干预行为,就是以一种当然可能除了身体性的,可能还有在特定的场域当中一种声景式的回应。

刚刚林老师提出的对于尤其是影像的一些创作结构以及工作方法的对话,我觉得非常的有启发,所以我们这个部分的回应可能先从影像的一些工作方法上面去导入。在2014年你最早做的作品《坚强的心》,当时你应该是从央美油画系毕业,还没有到荷兰艺术研究所之间创作。这个影像让我想到早期的Happening,你跟一位合作者,当时是朋友也是声音艺术家,有一个除了影像以外还有行走轨迹的地图的呈现。然后再到《硬世界,软世界》,这应该是你在荷兰学习时期的作品吧。让我看到后网络艺术的影响,例如评述性的,碎片化的,采用既有图像素材的重新剪辑。再到《地鸣 碎砾》三频影像在MACA艺术中心的呈现,再到刚刚你介绍的《风下之乡》。可以看到从行走、声音干预到一种更加自洽的,但又不是传统的电影叙事结构,形成一种影像散文(又称论文电影)的表达方式,并形成了作者清晰的线索。这个转变,大概也已经经历10年了,你可以稍微跟我们再展开一下吗?

胡伟:整个线索下来,我感觉好像这种身体感一直存在。早期很简单从油画系毕业,觉得油画对图像的渲染和操纵太强了,这种在美学上面的叠加的程度。可能也是一个艺术创作者从学校刚毕业,从画室进入到社会空间的一种心态上的变化。《坚强的心》应该是第二部作品,那时候非常简单,就用一个DV偏记录式的,就想把自己的身体抛到公共空间里,这个空间不一定是我要对着观众去表演。我就在这个空间里面,我存在,我表演,路过的人就可以看到。当时我不是一个特别表演性的这种东西,我每次都会有一点微小的调整和部分的剪辑,它就变成了一种基于表演的影像。这种想要从相对油画间接的媒介,转化到身体、空间和社会的这样的一个关系。《坚强的心》当时剪辑受瑞士的艺术家组合的影响,peter fischli & david weiss,他们拍了一个片子我有点忘了名字了,他们穿着熊和老鼠的服装,很无厘头的。早期可能那种激浪派的东西对我的影响蛮大的,无厘头的一些东西。

慢慢我自己从相机前面退到相机之后,到了《硬世界,软世界》这个片子,我的存在变成了一种声音旁白,我更多的是去思考和批判这种图像和观看的一种关系。当时是在荷兰,也在做一个小的驻留的地方,在阿姆斯特丹郊区的一个新城,大部分是苏里南移民住在那边,但是新城又修的跟老城……,就特别好,发展国家的现代化。我发现荷兰人不喜欢拉窗帘,很多健身房这种落地窗户,身体的这种塑造和高度的资本主义的关系,这种对身体的 care转换成一种工作动力。

在14、15年左右,尤其欧洲的同学,都在做后网络数字化的东西。在荷兰你也会很容易地感受到自动化、机械化的存在,甚至机场的行李Check in,都是在机器上直接推走。但是作为一个从中国成长背景的我,总会想数字化或者是机器背后的隐性劳动,它在哪?是机器在生产机器,那谁在生产机器的机器的这样的一种可能?所以那个片子也是做为一个跨度,先是从健身开始,然后慢慢去思考身体,之后在这个里面变成了一种像素化的存在,跟这种不可见的劳动之间的关系。

蔡影茜:我也有在荷兰生活学习的经验。你是不是也有感受到自己作为一个文化他者在沟通上的困难或者失语,并且总是要在一个相对陌生的语境当中去陈述自己的立场和故事?我觉得这种自我跟他者的共情也延续到你后面一系列的影像创作,这刚好也回应了刚刚林老师提出对异域情调的处理。对于他者身份和文化的重新转译,作为一个艺术创作者在里面的一个位置性是什么?

胡伟:对,我觉得绝对有这个原因,另一方面也在思考我自己是否也是他者的部分。因为对我来说,我当时有时候就作品在跟自己保持一定距离的这样的创作方式,同时自己的东西可能是以一种绕行的方式融入到这个作品里面。在观看他者的时候,我也在思考我自己的定位。

蔡影茜:我想提一个更具体的问题,就是《地鸣 碎砾》、《风下之乡》和《黑箱》,可以看得到你个人的声音在往后退。于此同时,我可以看到里面有民族志工作方式的影响,也有一些伦理上的考量,但在美学上你又尽量让你的合作对象或者特定的场所保持一定的暧昧性,将离散的无国籍劳工的声音,或者在西南地区的祭司或者与当地少数民族的对话,引入到你的作品当中。《地鸣 碎砾》和《风下之乡》,还是把他们的声音编织到你的剧本叙事当中,到了《黑箱》就有一定的表演性。这是一个蛮大的转变。如何把你在现场采访录制到的声音、叙述的碎片编制到影像中,并且与你作为导演的作者性相互融合?你邀请合作对象在特定的条件下对着镜头表演又是如何达成的?

胡伟:我之前过往的经历,这种采访如果是专门请他去特定的地方正式的聊天,基本上都是比较“失败”的。作品里能看到一些旁白,画外音它是带有一点杂音,因为我没有去追求完美的电影收音的效果。另外,我觉得他说话的这种更近距离,不带有对相机防备的感觉,可能是我更需要的状态。很多时候它并不是一个专门对着相机或者是表演出来的,有时候可能是在半小时、一小时的聊天里面,然后就慢慢加入到一个什么样的东西,所以它中间有很多废掉的部分。

蔡影茜:《黑箱》里在山洞祭祀的那一段,我想象你需要给他(祭司)一些指示,毕竟跟他们日常仪式的现场不一样,他是服务于你(作者)的镜头和凝视的?

胡伟:包括《黑箱》的山洞里面的祭祀,还有《风下之乡》里面的船长,其实都有一点表演。它是介于表演和记录之间,我们建立这种信任关系蛮长的,祭司和我们一起待了好久,我们不是请他当成演员。我会把我甚至整个作品……,虽然他可能也不懂或者什么,但是我们会去交流,我就希望用一些简单的方式让他了解我在干什么。我有一个特别有意思的经历,就是拍《地鸣 碎砾》的时候,片子里面的男性——老黄,他其实是一个特别根正苗红的人,当时他是在广州的那种海军。后来在拍采石场的岛上,他开了一个小的客栈,那段时间我一直住在那。和他了相处一段时间,相当于是他需要一个过程,慢慢敞开心扉。后来他跟我说,当年他在船上给香港老板工作的时候,也萌生过逃港的想法。一开始我没有想邀请他来演出,慢慢通过这个对话,建立起来的一种……。他的身份就符合这个片子的时代背景,我觉得他有非常独一无二的复杂性。

蔡影茜:你刚刚也提到了最近的作品《黑箱》里面有一点对媒介本体,包括电影本体的思考。我在2018年的时候策划过奥马尔·法斯特的一个展,我最近跟他聊天,他认为docu-fiction这种类型的影像正在遭遇一个危机。我觉得你最新的两件作品也表现出对某种危机的思考,毕竟媒介技术的加速,还有算法的驱动,都让影像的美学有一种下沉的趋势。更短或更碎片的,只有一两分钟的在社交媒体上流通,很少能带来对媒介历史的思考,与传统的作者电影是完全相悖的。还有你作品里面对于档案和历史的重构,以及其形成的思辨结构,对于观众来说都是有一定距离的。

其实普通观众,特别是中国的观众,很少有意识的去探究档案和我们今日所看到的各种影像的关系。在你的新作品里面,你有用到三维的合成影像,似乎又增加了“虚构”这一维度。怎么去理解影像作为对于所谓现实/现实的呈现,它其实有很强烈的政治性。大部分时候我们讨论中国艺术家的影像实践的时候,是不太愿意去谈政治性的,但在你的作品里面,这是一个鲜明的线索。

胡伟:这是一个特别有意思的问题,也是自己不断的在去想,甚至是没有想到一个很好的答案。我早期的就把身体直接抛到公共空间里面,然后去记录的这种方式。反问你一下,这种方式是更政治性?还是我后期有一些虚构,但是也有一些对政治性问题的讨论的这种要求?也就是这两种方法。

蔡影茜:你早期可能受到激浪派影响,它可以被放在一个西方前卫艺术的线索当中去理解。但是在后来的影像里面,我认为你是试图达成一种协商,个人的位置性,可以将对特定历史事件、场域或场所的关注点,转化为可以跨越文化的,甚至是可以跨越意识形态的壁垒、更为普世的表达方式。所以你的“虚构”,也是一个解码和编码的过程。

你向今天介绍了你的创作中复杂和丰富的研究线索,但是观众去观看这样的作品时候,是有一定的门槛。艺术家解码和编码,观众需要在一定程度上去重复这个过程,或者以他们自己的知识体系或者是图像经验,去对你的作品进行重新解读。所以在当今如果我们要讨论这样的作品的政治性,也意味着要提问是什么样的观众能够对这样的作品进行解码和解读。

胡伟:其实我并没有太去考虑观众群体的方面,我做《黑箱》这个项目的时候就很明显。刚才说的之前我想把所有调研的这些资料、口述都想放进去,后来发现这些东西它可以拆分来看。就是这些口述的东西,也许是很有意思去做一个出版物。当然在影片里面,就不一定把所有的东西和调研的资料都要体现出来。

同时确实也遇到了一个困难,就是在这个里面观众能够跟随你一起跳跃。因为我自己蛮喜欢影像跟空间的关系,包括不管是对档案的挪用、使用也好,这可能也是为什么我感兴趣这种展览的方式,就是观众在进入这个空间的时候,如何能通过物件或者他遭遇的东西慢慢循序渐进的进入到影像里面,而不是直接扑到影像上面。观众的身体在展览空间里面游荡,去看一下这个和那个,然后慢慢的进入到叙事里面的这样一个过程。

我也是23年的时候,就开始在想影像,尤其是论文影像的时效性。然后开始看一些前电影的一些实践,所谓的超现实主义和先锋派,他们对这种如果把声音、写作摘出来,它跟电影本体的这样一种关系是什么?也许是有一种媒介的印象,可能提供去对抗快速的或者是短视频的这样一种影像,但我确实也是并没有想让观众看得太舒服,他可以有一点点煎熬的这样的一个部分。之前也有被问到短视频对影像创作的冲击,它确实没法比,它可能20秒直接很快速的展现。但是在展览里,他确实是需要坐下来,他是需要进入一个状态去观看。

蔡影茜:我也想把这个问题给到林老师。两位都是艺术家,但我是策展人,我首要的工作是作为艺术家作品的“理想读者”,去阅读和理解艺术家的创作。然后我的第二个工作是“翻译”,就是把艺术家的创作介绍给更广泛、往往是非艺术行业的观众。从我个人的切身感受来说,媒介技术或者更具体说刚刚提及的短视频,已经深刻改变了观众的注意力和关注点。我不知道林老师对这样的一种冲击或者影响是怎么样看的?

林一林:我觉得这种冲击蛮大的。我是在2001年到纽约,那个时候我就开始经常去看纽约的画廊。2015年之前,画廊里边都会展出很多录像作品。大概在同年,社交媒体出来以后,画廊里面的影像展览就慢慢变少了。可能因为用智能手机很轻松地拍出一些很好的影像画面,再加上普通人能大量制作出有趣的影像,这分散掉大众对影像艺术的注意力。我觉得像胡伟他们这种创作方法,也是对这个时代影像泛滥的一种应对。早期所谓的影像,其实跟一些观念,还有一些idea,这种很特别的一些奇观式的东西有关系。那么现在如果还做这类东西,可能还是做不过这些自媒体的人所做的东西。它们是一种消费型的,是靠点击率。未来的影像艺术会怎样?我觉得这是一个很有意思的话题。

胡伟:我把林老师这个问题,也跟蔡老师刚才关于影像政治性做一点点补充。刚才讲到的是我一直不太喜欢用这种特别大的类似于电影化的这种团队工作,我其实蛮看重图像、影像背后的艺术家的这种行动能力,这是图像是如何获得和生产,以及跟什么样的人进行连接的一个过程。

当然,我可能没有太多的考量政治性和跟观众的关系。我确实考虑的是这个片子在什么语境下,在什么一个展览的背景下去放。我在行走和行动当中,一般最多三个人,一两个人,在这个过程中保有了一种随机和机动性。因为一般进入到一个现场,这肯定需要一些朋友推荐一些人,但是往往更有意思的是第二层——你进入到当地人的一些沟通当中,他再给你介绍一个内容,中间的所谓的这种直接介绍人是没有的。这个时候开始行动,然后就变得更有意思,你可能还有很多你本身预设和想象以外的东西就会发生。怎样在行动和行走里面快速的去处理这些信息,你的行走变得更有机动性,然后去调整。不是你的剧本本身调整作品的一个方向,对我来说这是很有吸引力的一个地方。

蔡影茜:这是一种关系性的生产过程,当然,传统电影是一种导演中心制。但是在艺术家影像往往是低成本、小团队。你跟你的被拍摄对象之间可能是更为平等的,偶然性的部分也会呈现在当中。艺术家可能以这样的方式区别于社交媒体上的短视频,同时也区别于在院线里面看到的商业电影。对于大部分观众来说,这种区别可能难以被理解和察觉。

在此,我就不占据太多时间。如果现场观众有问题的话,可以向胡伟提出。

观众:你提到在影像里用了很多的模棱两可,或者是不确定性。我的理解是你为了更多的不设定立场,去引导观众辨别虚拟现实的一个交接,引导他们自主的进行思考。在你的第一部作品里面(《为公共集会(邂逅)的提案》),实际上在这样的一个所谓的模棱两可的时候,你用了一个非常学术性的语言,加上在一个诗意的写作之间的互相切换来构建这一部电影。通过你的旁白,这个电影实际上已经形成了一个非常强烈的主观的批判视角,或者说是你的观点的输出。对于这个观点而言,它已经超越了模糊性的定义。因为旁白的性质而导致这样的所谓的中立性,不是说是你刻意去营造这种中立性,在这个里面提到了一些比如对于人或者一些行为的描述,这些描述本身似乎已经为我们构建出了一个虚拟的城市,但是我们都知道虚拟的城市和现实之间是有一定的联系,而这些群众似乎脱离了历史,通过语言把它重新塑造成了一个针对于这样的影像所存在的群体。这里似乎也是以这样的模棱两可的创作方式,进行了一点的冲突。你在影像创作是怎么去处理这一段?

胡伟:我不是不设立立场,我觉得在每一部作品里面,艺术家可能都会有一个立场的存在。但是他并不是给予一个劝说式的,或者是一个价值观式的立场。就包括我在《黑箱》里面,会把电影的一种类似于入侵的行为,设定有一点点入侵者的状态,我觉得都是有一些主观性的设计在这里面。

在我很多作品里面,我对塑造一个特别具体或者生动的形象并不感兴趣。很多时候在我的片子里面,人变成了一种中间媒介的感觉,去连接时间和历史的缝隙,所以说肯定是有这样的一个虚构或者是非人部分的存在。

观众:你第一个作品和第二部作品是非常不同,第一个作品是对档案的强烈需求,而这些档案影像,对于艺术家本人而言,其实是有很强的距离感。这一段历史不是由你亲自去拍摄出来的,它是以文献的形式去发掘的一个存在。但是到了第二部作品的图像之中,已经出现了非常多的你亲身的一些经历,包括你亲自去拍摄这样的情况。我认为你的操作是有点危险的,这是一种非常强烈的去自我融化的概念,就是你已经成为了相机的一部分。你和所有人交涉的过程中,都会有成为作品一部分的可能性。

胡伟:我承认这个可能性肯定是会存在的,既然你到了这个地方去做调研,你遇到的所有的这些人,然后展开的工作。对于我来说,刚才提到它不是特别去直接兜售图像的方式,不管是写作和虚构也好,让作者本身这样的声音或者是构建。在某种程度上,我确实是有这样的一个转变,比如说之前是面对你说的这种档案也好,甚至自己的家庭影集,似乎是更合理化的一个过程。有时候我对自己的一个记录,在旁的这样的状态,然后用相机去Zoom in和Zoom out。这可能也是在审视自己的一个过程。

蔡影茜:这位观众说到的位置性问题,我觉得艺术家在创作里面,大部分时候艺术家的这种呈现它是有一个自反的,就是对于自己位置性的思考,尽量包含在影像的结构当中,包括对于媒介本身政治性的一些思考。当然可能这个线索它不是直接的说,我要knowledge放在影片当中。可能像在英美的语境,它可能跟原住民的这些关系,比如说白人的研究者和影像制作者,可能会有一个非常直接的冲突或对立的关系,我觉得这种方式也不能完全复制到更加差异化的情景当中。艺术家如果要再往深究的话,就是说镜头的这种凝视和剥削,这里面可以展开的可能非常多。