论绘画

文 / 简策

绘画可能是今天最让人无所适从的媒介。它既保守又充满争议,其漫长的历史使很多人认为它只是一种墨守陈规并且过时的手工艺——最多只能算是艺术市场的宠儿。而市场的巨大成功显然又减少了绘画的知识价值以及它作为当代艺术实践的信用度。

绘画在传统上的突出地位,原因之一在于它的内容丰富。它不仅创造了一个模拟的第二自然,而且还能通过表现与图像代号来讲述故事。除了它文学性的内容,绘画还有一种非语言的表现力,一种由形式与物质材料组成的叙述方法,格林伯格(Clement Greenberg)的著名观点就认为这是绘画性抽象艺术的本质。现代主义评论家反对绘画的纯粹性中掺杂入文学性的叙述成分,但如果我们能不这么看待问题,就会在艺术史中发现语言元素和非语言元素同样能构成一幅好画,使得绘画在讲故事的同时,也提供一种视觉上的刺激。现代主义教我们把绘画看成一个平面(这实际上一直为历来的画家所知),但它往往不仅只是一个表面(如格林伯格所述)——每一副画都有一个虚拟的层面,超越物质属性的具体叙事或者纯粹的美学体验。观念和标题的引导则进一步破坏了作品的表面样式,产生出所视之外的含义。这种文字与图像的相互作用正是程昱峥作品的一个固有特征。

他的绘画和纸上作品中的场景通常是精心安排的人和物出现在特定空间和观察角度里。一般基于艺术家事先摆拍的照片或者其它图像材料,或形成一个完整的场景,或通过不同图像的组合达到预期的效果。

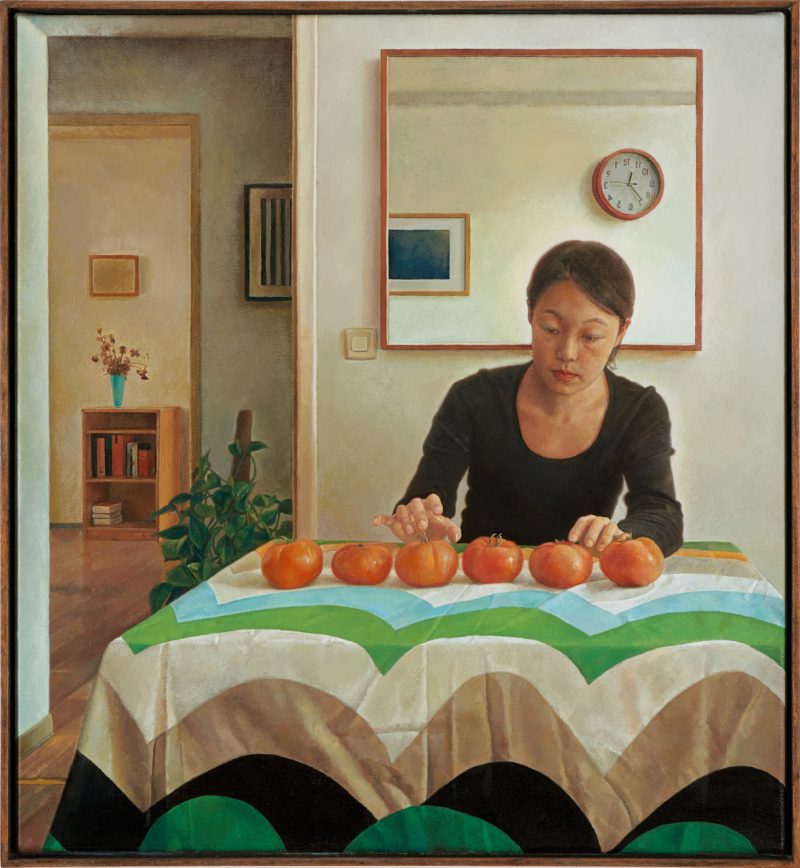

例如在作品”六只大西红柿“中,一位模特坐在结构复杂的房间前方的桌后,屋子通向背景中别的房间,直到一面与画面平行的墙。镜子和其中的挂钟打破了单调的墙面,呼应了门与画框的形状,让整个空间变得更复杂。虽然写实的手法暗示了某种故事性——典型沙龙尺寸的室内风俗画场景——但模特触碰六只西红柿的动作却保持着某种神秘感。对熟悉中国艺术史的人来说,这一线索间接指向南宋禅僧牧溪的水墨名作“六柿图”。并排的六只黑白柿子放在可能是桌子的一片空白上。程昱峥在作品中通过物体形式色彩的组合抓住了水墨画里通过单色和留白造成的丰满韵味。就像把精神性的图像变成了日常的场景,把极简主义的大作换成了写实的版本。然而,它含蓄的个性却保留了下来——空墙,镜子里的光线,沉醉于自我的形象,这些创造出了一个既熟悉又新颖的虚构画面。

正如西格玛•波尔克(Sigmar Polke)在1994年的作品“绘画的三个谎言”里不无嘲讽地指出一副画永远只是被编造出来的,甚至是一种完全虚构、试图超越幻象成为真实的东西。然而只要画家能承认媒介的边界,他就能找到种种可能性与自由,在不必转向抽象或者超现实的情况下,创造出一种自我独立的绘画现实。程昱峥在作品中承认没有一张毫无叙述性的具象绘画,但能决定叙述多少以及怎么叙述。你能选择不那么多愁善感。你能仔细安排场景里的每个细节,精心画出它们。你能通过安排一些和艺术史有关的线索来扩展它的含义。你能通过绘画来讨论绘画。

正因为这样,扬•维米尔(Jan Vermeer)的“绘画的艺术”(1665-1668)被他当作最重要的参考对象之一并不令人感到惊讶,这幅作品就像波尔克幽默的自我揭露的古典范本,同时也极佳地展示了绘画最精妙的地方。程昱峥在作品“画室”中挪用了这幅画,标题同时也对应了维米尔原作的另一个名称“画室里的画家”。在这张纸上作品中,绘画被压缩在很小的尺寸里,丙烯颜料薄薄地多层覆盖其上,看起来就像模糊记忆中的某张辉煌巨作。但它更轻更随意的形式倒更像一种通过挪用来表达观点的图像化的评论。维米尔的原作展现了一个画室场景的动人幻象,让人从布帘后面窥探艺术家的实验室。这张含义丰富且充满自我主张的绘画不仅在解释创作的过程,更在每一个细节上彰显自我,直到在背景里织了荷兰各省地图的微观世界中达到全作的高潮——就像迪亚哥-委拉斯凯兹(Diego Velázquez)的“纺织女”(1657-1658),两幅作品都是关于绘画对抗其它媒介的寓言,虽然后者的自我主张更微妙,但也同样有力。

而程昱峥在这里把维米尔的幻象放入了又一个框架中,把它做成了一张画中画:坐在画架前背对观众的画家被再一次放在已经完成的维米尔的原作前。就像闭路状态下重复出现的形象,人物在“他”的画中又找到一个完全相同的自己。因为维米尔在画中暗示这是幅自画像,所以程昱峥的这幅画家肖像就成了维米尔在作画时的肖像。可作品讲述的重点并不是维米尔——画家的形象只是被引用的双重维米尔,不是一个想象中的历史人物肖像。被消解为斑斑点点色彩的画家进入了“他自己的“画中,成了自己寓言的一部分。他从维米尔的作品中出来,进入到程昱峥画的现实中,但退后到另一个层面,而躲在古代大师这个虚构人物身后的其实只是程昱峥自己。

通过这些具体的引用和叙事上的线索,他在作品中反映了绘画作为一种古老媒介的自我指涉和自我主张。绘画阐述了想法,不仅仅只是隐喻的代号,也就是说不仅仅只是一种语言。绘画必须为自己发声——因此,每件作品都画得很肯定,它的细节与完成都在深思熟虑中果断地推向极端,一件作品的完成需要漫长艰难的过程,绘画在这过程中慢慢演化。最后的结果说明了:“这只是一张画”,或者换一个说法:“绘画就是一切”。

虽然抽象主义早就宣告了绘画的自主权,并且不需再被证明,可它平坦表面的样式以及材料感的体现始终还是每一个画家的主题。关于媒介自我指涉的讨论必然要求了一种形式与技巧上的意识,并最终导向抽象的问题,如果具象绘画对这一问题无动于衷,那它很难有说服力。对这一点的认识正是程昱峥作品的关键概念,他的作品是一种关于绘画的绘画,他始终觉得如果考虑其材料属性,所有的绘画都是人造结构组成的虚构幻象,它们在本质上都是抽象的。

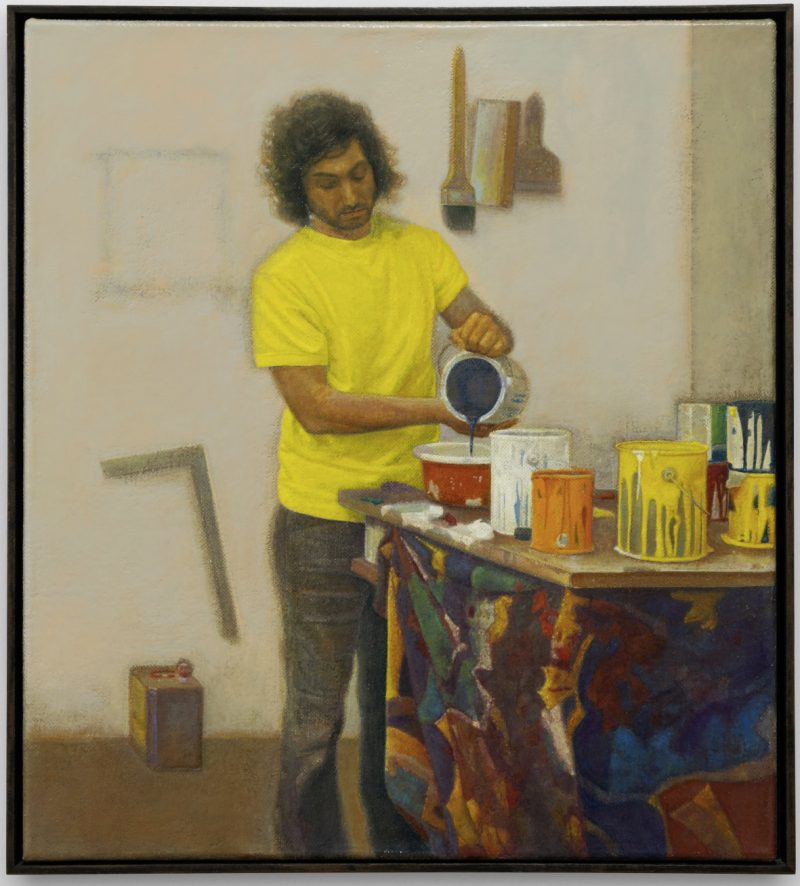

作品“一位抽象画家”表现的是另一幅画室场景,这次描绘的是一个正往颜料盆里倒颜料的当代画家。桌上摆满了已经结块的颜料罐,它们明亮的颜色与盖在前方的花布相呼应,花布正如维米尔作品中经典的帷幔。全神贯注的年轻画家和维米尔的“倒牛奶的女仆”(约1657-1658)完美地互为镜像。作品又一次来源于艺术史,不过主题从维米尔的日常事件变成了绘画本身,旧的风俗画主题变成了一个今天的抽象画家。女性/男性,过去/现在,家庭/画室的对称更强调了他们之间工作的类比:两者都在专业而一丝不苟地从事各自日常的熟练事务。程昱峥用细腻的写实手法展示了抽象绘画的制作过程,展现了已成了抽象表现主义绘画代表符号的大名鼎鼎的颜料罐,波洛克用它们往画布上泼洒颜料。从那时候起,脏画笔和颜料罐就成了画室里的必备品,贾斯帕-琼斯(Jasper Johns)1960年就借用了这个象征物品,与更大众的日用品Savarin牌咖啡罐结合完成了他的上色铜雕。

“一位抽象画家”的风格显然与对抽象绘画的通常认识相矛盾,这就带来了一个关于绘画抽象性的普遍问题——绘画的核心是什么。维米尔的“倒牛奶的女仆”(也能推广至他所有的作品)既是风俗画的场景,同时不管描绘对象是什么,每一个细节上都在展示绘画本身。同样,程昱峥也在作品中用柔和的笔触清晰干脆地展现了一切,但近看的时候我们会发现明亮的色彩就像溶化的抽象斑点和边界模糊的云雾。空墙成了一块弥漫的空间,而万花筒般鲜艳的桌布则成了它活泼的对立部分。 色彩,也就是画上的颜料,把所有的物质差异调和成了厚重又布满各处的结构,而画中的颜料罐似乎就象征了这个本质。

波洛克,他的绘画明显改变了媒介的概念,现在又成了另一幅作品“艺术史学者梅塔•玛丽娜•贝克在翻波洛克画册的时候不小心把红酒打翻在了桌上”的主题。我们看见一位年轻女士正坐在桌后,桌上放着一杯酒和一个空瓶,她盯着放在桌上的书,书页打开,正翻在只写着上下颠倒的标题“Jackson Pollock”的空白前页上。桌上还洒了些红酒,溅落成不规则的形状,与她外套上的几何黑白格以及有序摆满日用品、书和家具的屋子形成了一个特别的对比。

这幅画用油彩多层覆盖,形成了一种古典作品中的柔和表面。和扬•凡•艾克(Jan Van Eyck)或者罗吉尔•范•德•维登(Rogier van der Weyden)时代的早期油画一样,笔触在最后的画面上是看不见的,手工痕迹和作画过程都被隐藏了起来。程昱峥对古典大师和他们的技巧非常着迷,不是因为他们高超的模仿能力,——模仿不再是绘画的充分理由,而是因为他们对绘画作为一种创造形式的深刻理解,以及他们懂得如何运用它。并不是因为怀旧他才这么画,而是因为他在寻求一种更接近本质的绘画概念:虽然很多古典大师的作品是为了展示自己的技巧,但绘画更是显现了一种与画家个人情绪无关的视觉上的客观性。在那些作品中,个性化的风格可能存在,但形成风格并非最终目的,而只是绘画积极努力的方向之一。

在这点上,波洛克代表了强调个人主义和自我表现的现代主义画家。他肆意的泼洒,不管多么随心所欲,早已代表了与绘画材料完全一致的身心表达。在早期的观念中绘画是一种个人的创造,但不是个人的自我表达——而现代主义把它变成了自己的首要目标——程昱峥通过他安静内敛的绘画反映了这一点。我们可以看到在他作品里自我反思的纯粹主义,但这和现代主义抽象画家所表现的并不相同,并不建立在主观的美学上。他试着运用他的技巧去隐藏技法的重要性,同时又揭示技法在构成上的作用。他保持着一种节制的态度,专注于绘画和绘画的普遍问题,而不是个人风格。在这点上,他反对大部分当代(抽象)绘画,那种可以一直追溯到现代主义主张的个人主义和表现性的美学,以及根深蒂固的英雄主义(男性)天才画家的自我形象。那个波洛克所代表的戏剧性的画家已经不存在了,但绘画作为一种“全面铺满”的结构的观念还是保留在了程昱峥的作品中——尽管那根本不是波洛克的发明。

抽象表现主义标志了二十世纪绘画的重大转变,对绘画起了巨大的促进作用,在这期间关于绘画终结的讨论也从未停止过,这场讨论从十九世纪照相术出现并成了它的致命对手以后就已经开始。在作品“看见绘画的终点”里,程昱峥指的就是这个三天两头被艺术史学家,评论家,艺术家等等所作的预言,这件拼贴作品由一张带有装饰图案的包装纸和一张小幅纸上丙烯组成,丙烯画上是一个站在几乎看不见的三脚架前的女性,正准备拍摄类似包装纸花纹的窗帘。

怀旧的印刷品上那些有趣的几何图案暗示了达尼尔•布伦(Daniel Buren)在1960年代末放弃绘画后的红色条纹作品。在这张既装饰又抽象的的批量设计产品旁边是对绘画产生威胁的第二个机械化的媒介:摄影。画面展示了它的制作过程,然而它创造出来的所谓的“真实”图像——被包装纸替换了放在右侧,一件比任何摄影或绘画都更抽象,更图案化,更完美的工业产品。

而至关重要的是关于媒介的讨论是在绘画中进行的,通过一个斑斑点点模糊的处理方式使画中的物体既有现实感又带着变形的效果。

作品中不同的媒介之间产生了一种循环关系:我们通过虚构的摄影图像看见画出来的窗帘,在画中被数学网格隔出的一块鲜明图像表明了这点。但由于真正机械化的图像只存在于一张印刷出来的包装纸上,问题最终上升到是否有哪种媒介能宣称自己代表了现实的更高层次,而对其余的媒介占据支配地位——到底谈论绘画的终点还有没有意义?

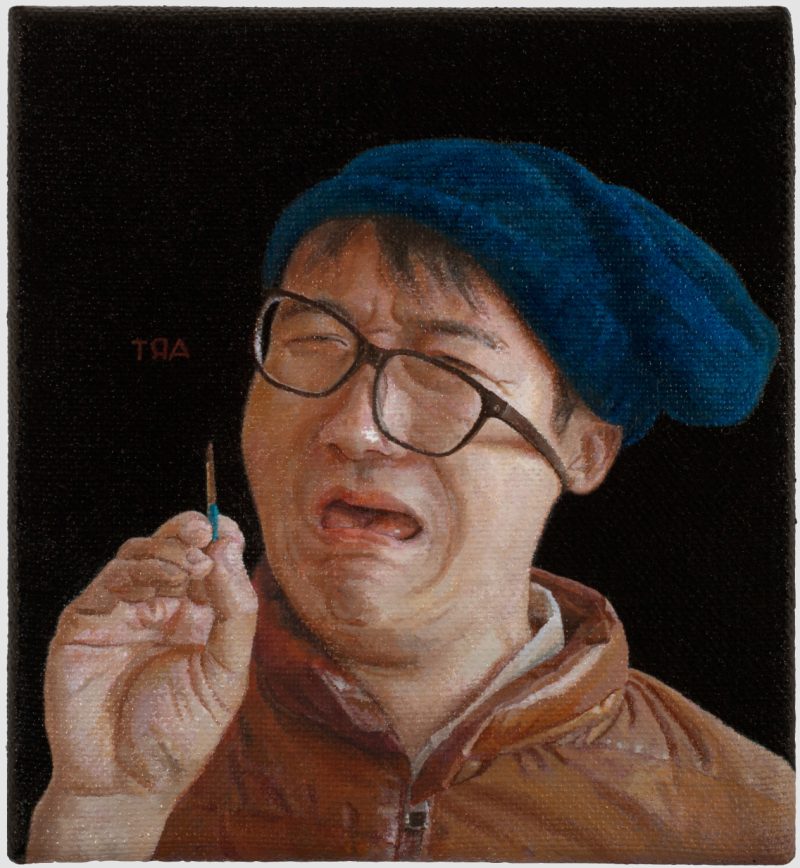

“一个因为不知道绘画和艺术到底还有没有关系,所以大哭的画家”看起来就像一个这种困境的受害者。在这张很小的自画像中,画家的脸被幽默地扭曲成了一张激动的鬼脸。他戴着帽子, 画家的标准特征,眼镜滑到一边眼看就快掉下来了。他举着一支小画笔对着写在空气里镜像颠倒的“ART(艺术)”一词,这个词从深色背景中呼之欲出,让人联想起早期油画里的铭文。虽然看起来是他自己写了这几个字,但它们盘旋在他的笔上,就像字面意义上的“写在墙上的字”(原意指不是什么好兆头)——一个永恒的想法与负担。

程昱峥这幅漫画式的自我嘲讽的作品是对扬•凡•艾克的“戴红头巾的男人“的一个现代的回答,那幅画通常也被认为是凡•艾克的自画像,画家在作品中骄傲地用图像和文字”AIC IXH XAN“ (“因为我能做到”)展现了他的艺术技巧。程昱峥画中的深色背景和构图强调了对凡•艾克自画像的参考。他把伟大的古典大师凡•艾克曾为之代言的这一媒介在当代所遭遇的困境进行了人格化的处理,把这张最著名的带着宣言性质的画家肖像变成了它的反面。凡•艾克对绘画的深不疑在这幅画中变成了一个评论性的标题“一个……大哭的画家”,程昱峥把一个无所不在的绘画问题在一个悲剧性的角色上做了一个总结。

绘画在今天所扮演的角色问题带来了一项挑战,一个严重又无法回避的两难困境。尽管绘画享有最为大众所接受的媒介这一声誉,尽管它具有作为经典艺术形式的重要意义,历史上的艺术论战和艺术运动(包括二十世纪那些现代主义运动)都围绕它发生,绘画仍必须比以往任何时候都要更加努力地在一众媒介中争取自己的地位。在今天,艺术的含义已经极大扩展,艺术的标准和自我理解早已完全改变,绘画已经无法靠着自己的历史地位一劳永逸。因此如果一位艺术家希望严肃地对待绘画,创造出新颖可信的,与广义的艺术相关的作品——在一个“相关性”的艺术实践意味着批判性,观念性,多媒体以及政治参与的时代——他或者她将面临一项充满陷阱的棘手任务。

从历史上看,绘画始终是融合了各种文化代号和功能的综合体,所以它永远都在说一些别的东西。但艺术上优秀的作品同时也都会用一种自我反思的态度讨论绘画的问题。“画家中的画家”这个称谓通常指的是诸如提香,委拉斯凯兹,德拉克洛瓦,马奈或者塞尚这样著名的大师,但它不仅仅代表着一个继承媒介遗产的族谱:成为一个画家中的画家意味着对待这种媒介的态度和兴趣,有意识地去画画,找到它的可能性,拓展它的边界。在绘画中,画什么的问题本质上与怎么画的问题是联系在一起的——每个观念都得变成一个具体的形式,无论选择什么风格,图像的每一部分都要求充分的加工。

因为这个原因,今天的画家需要有一个清晰的绘画概念——就像了解你的工具,你也应该了解这种媒介的原则和技巧,哪怕是为了将来的舍弃。任何一种非传统的风格,任何一种“坏画”在最后都会成为一种诀窍,一种精湛的技艺,就像所有的非艺术一旦进入艺术系统就都会被它吸收。和别人相比,画家更需要了解绘画的历史,因为只有了解它的过去以及它和其它媒介的关系,才能理解绘画眼前的问题。在此基础上,你才能领会到绘画的地位为什么岌岌可危,才能发展出一种有说服力的艺术实践。

绘画的危机已经持续了几十年——这期间,图像媒体和技术领域的扩展似乎使我们失去了对这问题的清晰认识——很难想象这个趋势会被逆转,没有回头路。很多艺术家为放弃绘画,转向“当代”媒介而自豪,这是个人的替代选择,但不是艺术上的解决方法。对于那些想要继续尝试的,比如程昱峥,仍然有一片广阔的天地可供探索,绘画既不是孤立的,也不是一成不变的,它只是系统的一部分,这一系统由视觉信息、概念和语言所组成,连续不断地在历史中前进。如果你能把它看成当代文化的一个必要组成部分,同时也是一种独立的艺术语言,那么你就能试着成为一名画家中的画家,同时也是一名当代艺术家。