目的地不明

解群

策展人:姚斯青

群展,半日美术馆,汕头,广东

目的地不明。在电脑屏幕上打出这几个字的时候,作为策展人的我,忽然生发出一股游荡者面对茫茫大海的奇特快意:从南京到珠江边上,在这片土地的不同位置,有时候我看到的不是当下,而是不同的时间图层,在每个阶段的进展和挫败中包裹着一些未实现的观念种子;而这一次,带着异乡人的眼力返乡,同时正好借着“在地文化”的壳,构成对艺术系统热门议题的一种逃逸,以便能够重新咀嚼“现代”和“全球”之于我们的意义。当然,还有那个被极度简略化的、据称已成陌路的“过去”,它在今天仍然通过视觉记忆诱发着我们模模糊糊的审美冲动,一切都尚未被理论话语所明晰化,但是冲动的兴致所导向的行动,总是有先在地打开一个讨论维度的可能性,尽管有时候它显得有点信息传递错位。

对我来说,这已经是策展的践履要优于研究性写作的充分理由:展览有时是为重新想象搭建的视觉场所;这也是“目的地不明”的展览结构显得松弛而发散的充分理由:它试图叩问作为碎片和历史证据的古代艺术是否能与当代艺术进行某种新的链接,即使它们可能最终呈现出一种错位甚至是对峙的精神状态,并进一步追问如果存在着某个可被继承的古代文化的“整体”,它可能是什么。如果说每个新的文化代际都有可能通过对某种精神资源的“重返”达到化古为新的话,那么在面对这个据称是古/今巨变的鸿沟时,我们在当下能够打捞到什么?又如何更新它们?使它们摆脱“失语”状态需要建构什么样的理论框架?

同时,这些问题改存在着错位的另一面:在可称为“艺术世界”的行业语境里,它有它在二战后的发展脉络和已被整理为典范的一系列事件,如杜尚的《泉》,成为了我们,今日必须习得的一部分。因此,当后发的我们随着改革开放被动地同步到现代主义余绪和后现代语法结构中,似乎还无暇过问:在严格区分的“当代性”中,我们进行筛选和打捞的网眼是否已过分细密?本土的漫长文化历史是否只能被简化为最通俗的象征符号?或者只能被摆放到去主体性的地域风情区?更致命的心理问题是:我们还需要为过去未能实现的部分继续感到懊丧和内疚吗?如果将视线挪为稍长的时间尺度,在晚清和民国,这样的忧心曾普遍地弥漫在当时的知识精英之间,导致了变革者和改良者的论争不休。即使是博学聪慧如钱钟书,他也仍然认为作为整体的传统文化已成废墟,失去活力,而我们需要在其中捡拾的只能是砖瓦,这正是他在《管锥编》中尝试进行的文化事业。“目的地不明”的展厅,其物理空间毫无疑问是坐落在海滨城市汕头的半日美术馆,但它也正好落在了上述问题的交错点上,是当下的文化语境使“目的地不明”的模糊化叙述变为了一种褒义状态。

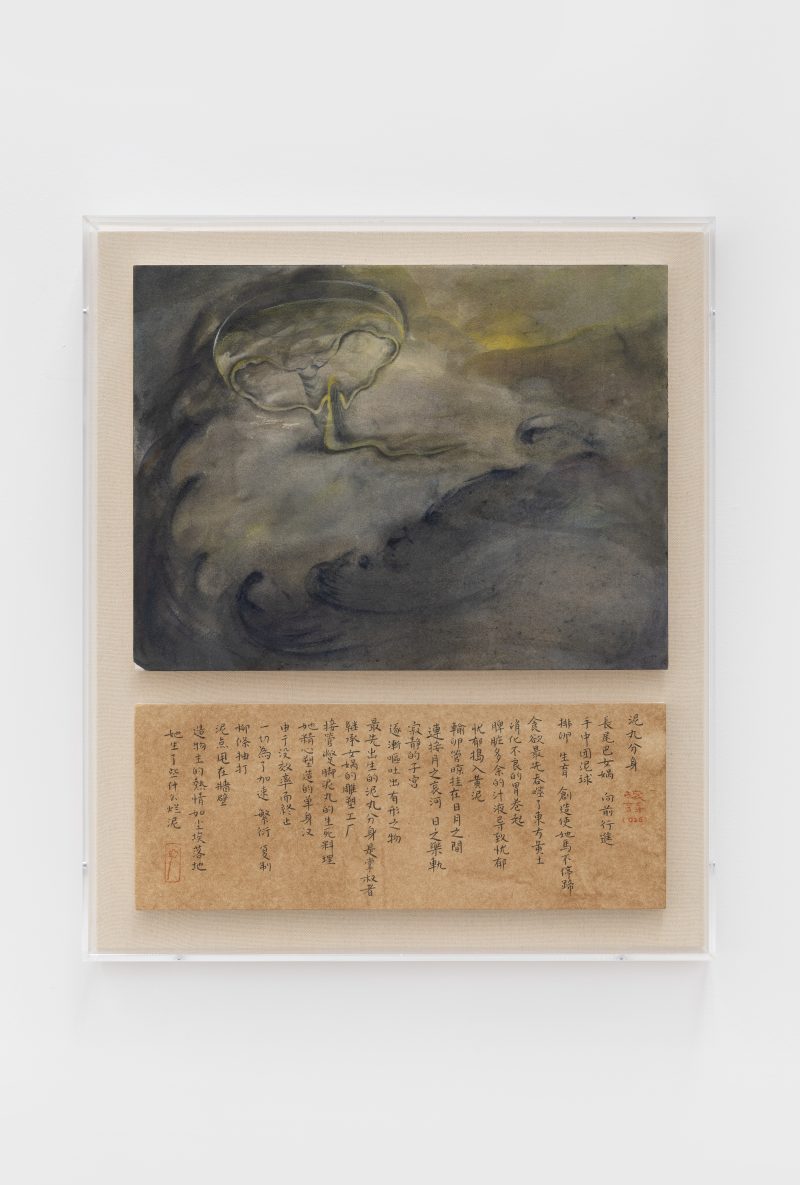

步入展厅,半日美术馆刚刚结束的上一个展作品来自于馆藏,名为“宜子孙——吉金的收藏与传拓”,馆长黄炜坚也有数年研习书法的经验。饶有意味的是,在共同讨论展览作品的时候,我能发现基于古代美术的视觉经验,对他的气质和审美偏好有着不可小觑的影响。因此,如果要大而化之地概括这个群展的所有参展艺术家,那大概就是他们都同时具备研习古代美术的经验和当代艺术的思想意识;另外,作为古典美学准则的“法度合宜”,则构成了他们视觉表现背后的一抹远景。事实上,为了突出这一点,也是为了将“目的地不明”的开放为关于古代和当代艺术关系的讨论场域,展览特意调用了潮汕木雕、潮绣、书画和其他杂件,使它们能共同在场。有时这种并置强调了顺承和影响,有时则突出一种微妙的对抗性,这将有待观者的慧心去自行挖掘,是“目的性不明”的又一层含义。最后,不得不说,对轻易论断保持着审慎的警惕,其实总是需要更多勇气,“慎言”也是一种来自于古典世界的尺度。

在这篇文章的写作过程中,我难以控制地不断回忆起过去几十年的那些思想冒险:其轻率和急功近利已经导致文化保守主义新一轮的甚嚣尘上,他们正在彼方砌高墙壁。而我们来到海边,来到被遮蔽的另一些历史线索边上,以重新感受“目的地不明”的创生力。栾雪雁,本次展览的参展艺术家之一,以潮汕抽纱为灵感创作了一件特定场域装置。她说,当她第一次认识“抽纱”的样式时,就惊讶地发现这与意大利友人送给她的织物是一种东西,我想她接收到的正是来自于十八世纪海洋文明的一个延时的馈赠。

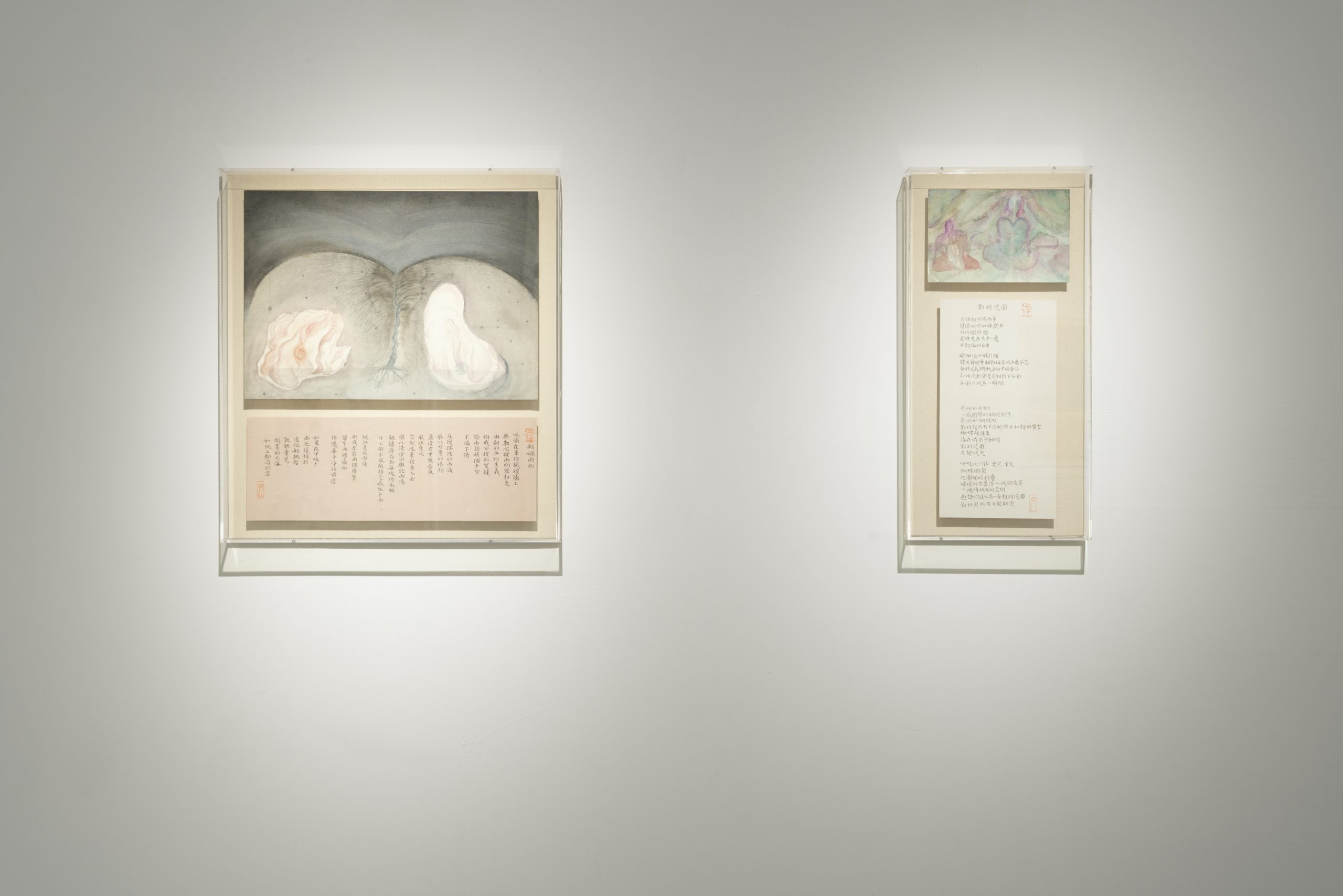

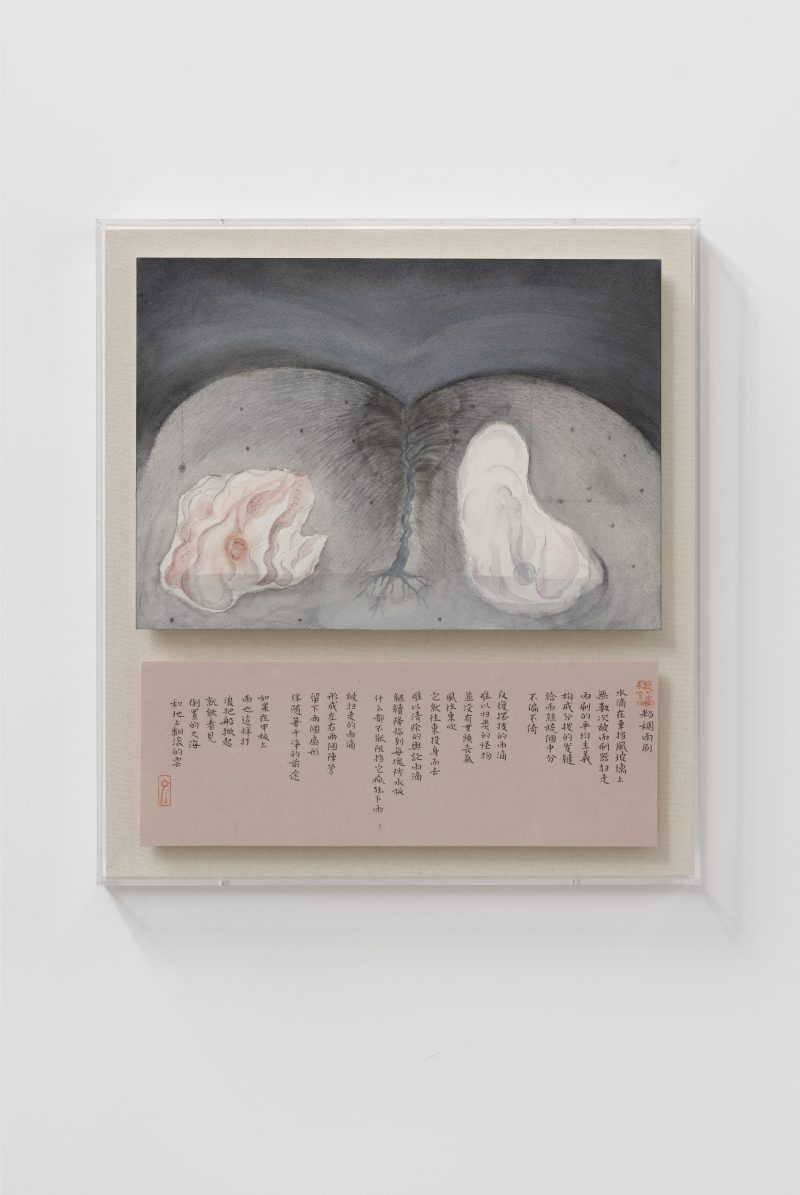

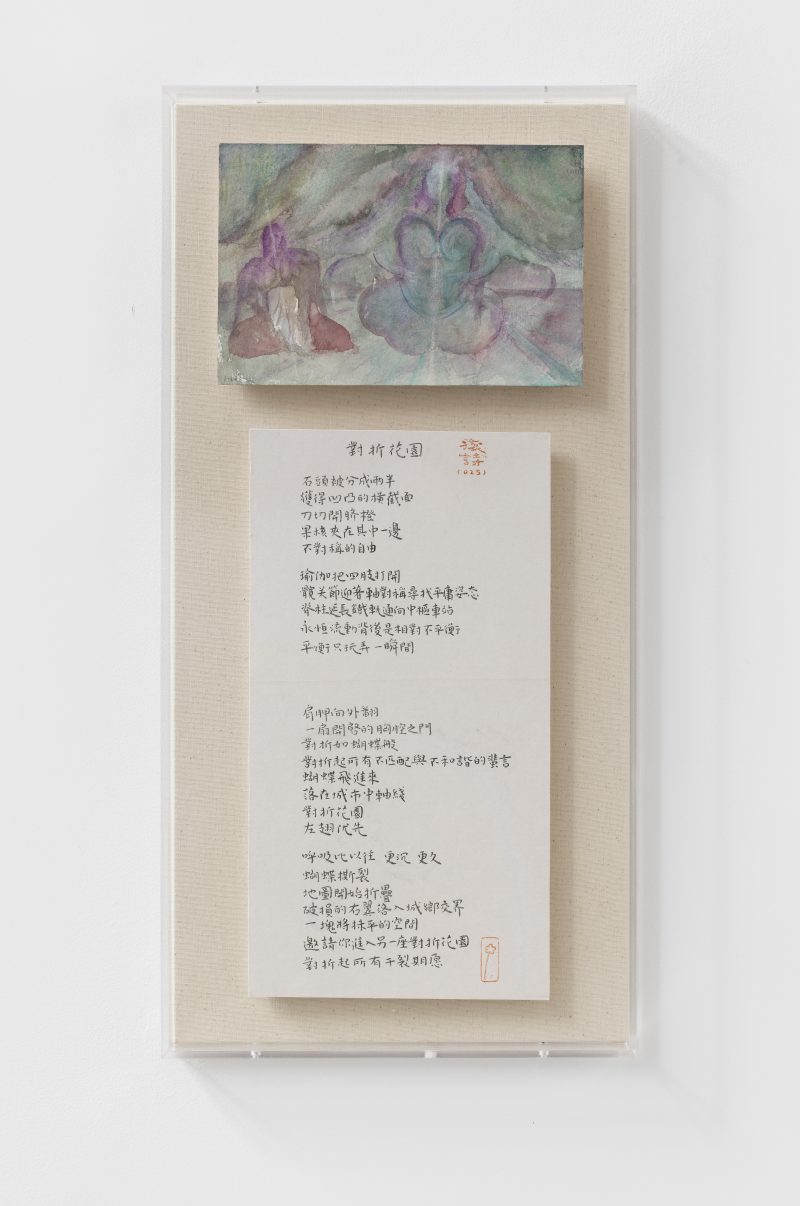

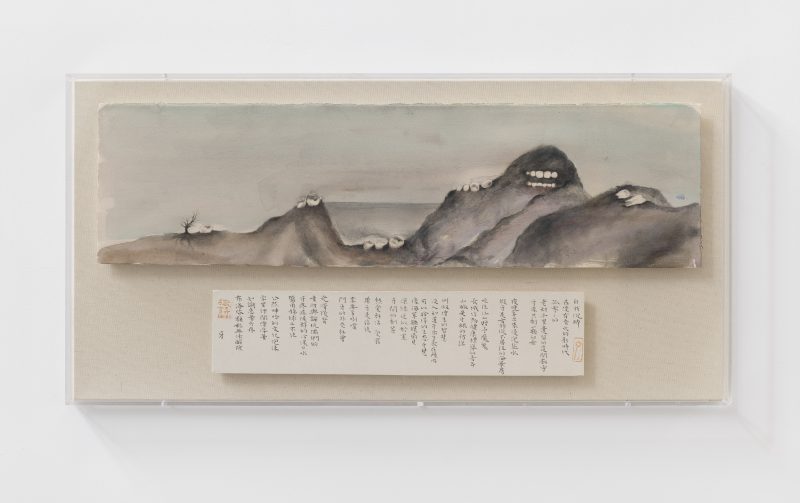

现场图片